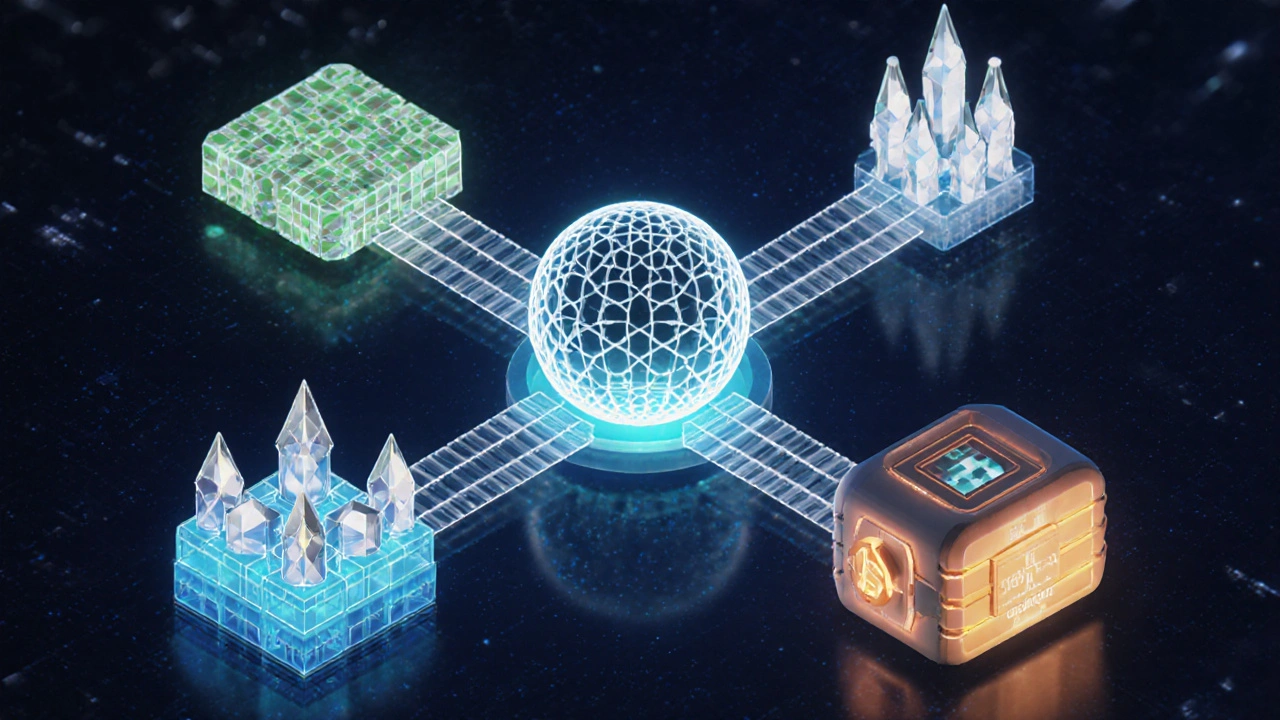

In einer Welt, in der immer mehr Unternehmen ihre Prozesse auf verteilte Ledger verlagern, stellt sich die Frage: Wie können unterschiedliche Blockchains miteinander sprechen? Die Antwort lautet Blockchain Interoperabilität. Dieser Beitrag erklärt, was das genau bedeutet, welche Technologien dahinterstecken und wie Unternehmen davon profitieren können.

Grundlagen der Blockchain-Interoperabilität

Blockchain ist ein dezentralisiertes, unveränderliches Register, das Transaktionen in Blöcken speichert und mittels kryptografischer Verfahren gesichert wird. Jede Blockchain verfügt über ihr eigenes Konsens‑Protokoll, ihre Token‑Standards und meist auch ihre eigene Entwicklungsumgebung.

Unter Interoperabilität versteht man die Fähigkeit verschiedener Systeme, Daten und Funktionen nahtlos auszutauschen die gerade bei isolierten Ketten ein großes Problem darstellt.

Der Begriff Cross-Chain bezeichnet Techniken, die Transaktionen über mehrere, oft inkompatible Blockchains hinweg ermöglichen. Im Kern geht es darum, dass ein Asset auf Chain A gesperrt, auf Chain B freigegeben und später wieder zurückgeführt werden kann - ohne zentrale Vermittler.

Ein Interoperabilitätsprotokoll ist ein Satz von Regeln und Smart‑Contracts, die den sicheren und vertrauenswürdigen Austausch zwischen Ketten koordinieren. Solche Protokolle bilden das Rückgrat für Token Bridges, Atomic Swaps und andere Cross‑Chain‑Lösungen.

Warum Interoperabilität wichtig ist

Blockchains haben sich zu speziellen Ökosystemen entwickelt - Ethereum für Smart Contracts, Bitcoin für Wertspeicher, Solana für hohe Geschwindigkeit usw. Unternehmen, die nur eine einzige Kette nutzen, verpassen oft die Vorteile anderer Netzwerke. Durch Interoperabilität können digitale Assets dort eingesetzt werden, wo sie den größten Nutzen bringen.

Ein klassisches Beispiel: Ein Unternehmen möchte die Sicherheit von Bitcoin nutzen, gleichzeitig aber von den günstigen Transaktionskosten von Polygon profitieren. Ohne Cross‑Chain‑Mechanismen müsste es entweder auf eine einzige Chain verzichten oder komplexe, zentrale Exchanges einsetzen - beides ist ineffizient und risikoreich.

Im DeFi‑Bereich bedeutet Interoperabilität, dass Liquidität zwischen Plattformen fließen kann, ohne dass Nutzer manuell Coins zwischen Wallets transferieren. Das erhöht die Markt‑Effizienz und reduziert die Kosten für Arbitrageure.

Hauptansätze und Protokolle

Es gibt mehrere technische Wege, um Interoperabilität zu erreichen:

- Atomic Swaps sind direkte Peer‑to‑Peer‑Tausche zwischen zwei Chains, die über Hashed Time‑Lock Contracts (HTLC) abgesichert werden. Sie funktionieren ohne zwischengeschaltete Börsen.

- Token Bridges locken Tokens auf der Quell‑Chain und erstellen repräsentative Tokens (Wrapped Tokens) auf der Ziel‑Chain. Beispiele sind das Ethereum‑Polygon‑Bridge.

- Sidechains sind separate Blockchains, die über ein Zwei‑Wege‑Pegging mit einer Haupt‑Chain verbunden sind. Sie ermöglichen schnellere Transaktionen, während die Sicherheit der Haupt‑Chain erhalten bleibt.

- Oracles liefern externe Daten (z.B. Preisfeeds) an Smart Contracts und können als Brücke zwischen Ketten dienen, indem sie Zustandsinformationen synchronisieren.

Die führenden Interoperabilitätsprotokolle kombinieren diese Techniken und bauen eigene Frameworks:

Cosmos ist ein Netzwerk von unabhängigen Blockchains, die über das Inter‑Blockchain‑Communication‑Protokoll (IBC) miteinander kommunizieren. Jede „Zone“ kann ihren eigenen Konsens wählen, bleibt aber über IBC kompatibel.

Polkadot verbindet Parachains über eine zentrale Relay‑Chain, die Sicherheit und Interoperabilität bereitstellt. Parachains können spezielle Anwendungsfälle bedienen, während die Relay‑Chain das kollektive Konsens‑Mechanismus liefert.

Avalanche bietet mit seinen Subnetwerken einen modularen Ansatz, bei dem jede Subnet‑Chain eigenständig ist, aber über das Avalanche‑Protokoll kommunizieren kann. Dadurch lassen sich maßgeschneiderte Regelwerke erstellen.

Hyperledger Cactus ist ein Open‑Source‑Framework, das Unternehmen ermöglicht, private und permissioned Blockchains miteinander zu verbinden. Es unterstützt Plugins für Ethereum, Fabric und andere Netzwerke.

Vergleich der führenden Interoperabilitätslösungen

| Protokoll | Hauptprinzip | Konsensmechanismus | Netzwerkkonnektivität | Hauptvorteile |

|---|---|---|---|---|

| Cosmos (IBC) | Message‑Passing zwischen unabhängigen Zonen | Tendermint BFT | Hundert+ Zonen, offene Teilnahme | Hohe Skalierbarkeit, Entwickler‑Freundlichkeit |

| Polkadot | Parachains über Relay‑Chain | Nominated Proof‑of‑Stake (NPoS) | Bis 100 Parachains, Shared Security | Starke Sicherheit, flexible Parachains |

| Avalanche (Subnet) | Subnet‑basierte Isolation + Shared Security | Proof‑of‑Stake | Unbegrenzte Subnet‑Anzahl, hohe TPS | Geringe Latenz, maßgeschneiderte Governance |

| Hyperledger Cactus | Plugin‑basierte Verbindung permissioned Chains | Variabel, abhängig vom angebundenen Netzwerk | Private, konsortiale Netzwerke | Enterprise‑Fokus, hohe Anpassbarkeit |

Praktische Anwendungsfälle

Unternehmen nutzen Interoperabilität bereits in verschiedensten Szenarien:

- Supply‑Chain‑Tracking: Ein Hersteller speichert Herkunftsdaten auf einer privaten Hyperledger‑Chain, während Finanzpartner die Zahlungsabwicklung auf Ethereum abwickeln. Durch Cactus‑Connectoren werden beide Welten verbunden.

- Dezentraler Kreditmarkt: Ein Nutzer kann Collateral auf Bitcoin hinterlegen, während das Darlehen in USDC auf Polygon ausgegeben wird. Die Token Bridge sorgt für die „Wrapped“-Version von BTC (WBTC) und garantiert die Sicherheit über Atomic Swaps.

- Gaming‑Ökosysteme: Spielgegenstände werden als NFTs auf Solana gemintet, weil die Gebühren niedrig sind. Durch das IBC‑Modul von Cosmos können diese NFTs in ein Metaverse auf Ethereum transferiert werden, wo sie gehandelt werden.

- Versicherungen: Wetterdaten‑Oracles füttern Smart Contracts auf mehreren Chains, sodass Schadenszahlungen automatisch auf der Chain des Versicherungsnehmers erfolgen.

Herausforderungen und Risiken

Obwohl die Chancen groß sind, gibt es technische und regulatorische Stolpersteine:

- Sicherheitslücken: Token Bridges waren in den letzten Jahren Ziel von Hacks. Ein Fehler im Lock‑Mechanismus kann zum Verlust großer Summen führen.

- Komplexität: Der Betrieb mehrerer Chains erfordert spezialisierte Infrastruktur und Monitoring‑Tools, was die Betriebskosten erhöht.

- Regulatorische Unsicherheit: Unterschiedliche Jurisdiktionen behandeln interoperable Tokens unterschiedlich. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Wrapped Tokens den lokalen Geldwäschereigesetzen entsprechen.

- Standardisierung: Es fehlen einheitliche Protokoll‑Standards, wodurch Integrationen oft proprietär bleiben.

Wie Unternehmen Interoperabilität implementieren können

Ein pragmatischer Fahrplan sieht so aus:

- Bedarfsanalyse: Welche Chains werden bereits genutzt? Wo gibt es Engpässe?

- Protokoll‑Auswahl: Basierend auf Skalierbarkeit, Sicherheit und vorhandener Entwickler‑Community das passende Interoperabilitäts‑Framework wählen (z.B. IBC für Cosmos‑Ökosystem).

- Proof‑of‑Concept (PoC): Einen kleinen Use‑Case (z.B. Token Bridge zwischen Ethereum und Polygon) implementieren, um Risiken zu identifizieren.

- Security Audits: Smart Contracts und Bridge‑Logik von unabhängigen Auditors prüfen lassen.

- Monitoring & Governance: Echtzeit‑Monitoring für Bridge‑Events einrichten und klare Governance‑Regeln für Notfall‑Shutdowns definieren.

- Rollout: Schrittweiser Rollout in Produktion, beginnend mit niedrigem Volumen, dann Skalierung.

Wichtig ist, dass Interoperabilität nicht isoliert, sondern als Teil einer ganzheitlichen Blockchain‑Strategie gesehen wird. Sie sollte immer mit klaren Business‑Zielen gekoppelt sein - sei es Kostensenkung, Marktzugang oder Innovationsgeschwindigkeit.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Token Bridge und einem Atomic Swap?

Eine Token Bridge lockt das Original‑Token auf der Quell‑Chain und gibt auf der Ziel‑Chain ein Wrapped‑Token aus. Der Vorgang ist zentral gesteuert durch Smart Contracts. Ein Atomic Swap hingegen nutzt HTLCs, um zwei Parteien gleichzeitig auf beiden Chains auszutauschen, ohne dass ein Token „gewrapped“ wird. Bridges eignen sich gut für hohe Liquidität, Atomic Swaps für direkte Peer‑to‑Peer‑Transfers.

Welche Interoperabilitätslösung ist für Unternehmen mit privaten Blockchains am besten geeignet?

Für permissioned Netzwerke empfiehlt sich Hyperledger Cactus. Es bietet modulare Plugins, die private Chains wie Fabric, Besu oder Quorum sicher verbinden, ohne dass öffentliche Tokens involviert werden.

Wie sicher sind Token Bridges?

Die Sicherheit hängt vom Smart‑Contract‑Code und deren Audits ab. Historisch gab es mehrere erfolgreiche Angriffe, weil Schwachstellen im Lock‑Mechanismus ausgenutzt wurden. Regelmäßige Audits, Bug‑Bounties und ein Notfall‑Shutdown‑Mechanismus senken das Risiko erheblich.

Kann Interoperabilität die Transaktionskosten reduzieren?

Ja. Durch das Verschieben von Asset‑Transfers auf kostengünstige Chains (z.B. Polygon) über Bridges können Unternehmen signifikant sparen, während sie gleichzeitig die Sicherheit von Bitcoin für die Aufbewahrung nutzen.

Gibt es regulatorische Vorgaben für Cross‑Chain‑Transaktionen?

Die Regulierungslandschaft ist noch im Aufbau. In der EU gilt die MiCA‑Verordnung, die digitale Assets klassifiziert. Unternehmen sollten prüfen, ob Wrapped Tokens als Finanzinstrument gelten und gegebenenfalls Lizenzanforderungen erfüllen.